NOTES 4

Pour imprimer réduire à

85 %

31 Juillet

2008

David Hume : « De l’Identité personnelle »

La lucidité de la

masse et l’aveuglement de l’élite Emmanuel Todd

Pourquoi l’Amérique n’est pas un empire Emmanuel

Todd

La

question du « nouveau Bretton Woods » Jacque Sapir

La crise,

l’Amérique latine et les limites du « socialisme du XXIe siècle Marc Saint-Upéry

Après la démocratie Emmanuel Todd

Virtualisme

à la française Père

Iclès

Not a Black Swann Nassim

Nicholas Taleb

Réflexions sur les conséquences de la crise et les

tendances économiques à venir Jacque Sapir

L’enjeu fondamental : Vrai ou faux Nouveau Bretton Woods ?

Cheminade

Zbigniew

Brzezinski – Le grand échiquier – 1997 L’un des trous-du-cul inventeurs

des djihadistes en 1980

La situation de la classe laborieuse en Angleterre — 1845 Friedrich Engels

Traduttore,

traditore →

|

Cap’tain Nullus je vais de découverte

en découverte !!! Je m’aperçois maintenant que la phrase en allemand

extraite de l’Introduction à la critique de l’économie politique

de 1857, et que j’avais tirée de MLWERKE

, est bourrée de fautes de scanner mal relues et mal corrigées. Une petite comparaison avec la mega

originale édition MEGA (Berlin, Dietz Verlag, 1976) donne ceci : „Soweit die bürgerliche Ökonomie nicht

mythologisierend sich rein identifiziert mit dem Vergangnen, glich ihre Kritik der frühern,

namentlich der Feudalen,

mit der sie noch direkt zu kämpfen hatte, der Kritik die das Christentum am

Heidentum, oder auch der Protestantismus am Katholizismus ausübte.“ (mlwerke

en ligne) „Soweit die bürgerliche Ökonomie nicht

mythologisierend sich rein identifiziert mit den vergangnen,

glich ihre Kritik der frühern, namentlich der feudalen, mit der sie noch direkt zu kämpfen

hatte, der Kritik,

die das Christentum am Heidentum, oder auch der Protestantismus am

Katholizismus ausübte.“ (Édition

papier) Ça change tout ! Attention

scanner en allemand danger grave ! Reprenons la magnifique traduction de

MM. Husson et Badia aux Éditions staliniennes : « Pour

autant que l’économie politique bourgeoise, créant une nouvelle mythologie,

ne s’est pas purement et simplement identifiée au passé, sa critique des sociétés antérieures,

en particulier de la

société féodale, contre laquelle elle avait encore à lutter

directement, a ressemblé à la critique du paganisme par le christianisme,

ou encore à celle du catholicisme par le protestantisme. » ♦ Non seulement il n’est absolument pas

question de sociétés antérieures dans cette phrase mais bien d’économies

antérieures, mais il n’est absolument pas question de s’identifier au passé,

mais bien de s’identifier aux économies passées. « Mit dem

Vergangnen » en allemand ne veut absolument rien dire. Pour dire

« avec le passé » en allemand il faut dire « mit der

Vergangenheit ». Par contre « mit den vergangnen » devient

lumineux. En allemand tous les substantifs, nom communs comme noms propres,

prennent une majuscule. Avec « mit den vergangnen »

(v minuscule) il s’agit d’un adjectif au datif pluriel. Il ne s’agit

donc pas de s’identifier au passé mais de s’identifier aux

passées (sous-entendu les économie passées). Pareillement le

F majuscule n’a aucun sens dans la première phrase. Pour dire

« les antérieures » (sous-entendu les économies antérieures) il

faut utiliser l’adjectif « früher », évidemment avec une

minuscule comme tous les adjectifs, et pour dire « particulièrement la

féodale » il faut dire « namentlich der feudalen »

évidemment avec une minuscule aussi. Les Anglais avaient donné : “In so far as bourgeois political economy did not

simply identify itself with the past in a mythological manner, its criticism of earlier economies —

especially of the feudal

system against which it still had to wage a direct struggle —

resembled the criticism that Christianity directed against heathenism, or

which Protestantism directed against Catholicism” Ils avaient bien traduit, eux, les

« économie antérieures » par « earlier économies ». Par

contre ils se plantent également en disant « with the past » qui

veut dire « avec le passé » alors qu’ils auraient du dire

« with the past ones » qui veut dire « avec celles passées »

(sous-entendu les économies). Et voilà ! Encore un broc d’eau

dans la tronche ! Voilà trente-cinq ans que vous lisez Marx en étant

persuadé d’avoir tout compris, mais vous n’aviez jamais imaginé que les

traductions en français comportaient des fautes graves qui changent du tout

au tout le sens de ce que Marx dit. Traductions faites par d’éminents

agrégés de l’Université qui plus est [ce n’est pas de leur faute : ils sont agrégés… de

mathématiques]. Quel âne vous faites ! Évidemment ça ne vous

empêchera pas de trouver à y redire et de penser que vous avez tout compris

et que vous êtes le seul à avoir tout compris. Bien à vous. Saluez Bartléby

de ma part si vous le rencontrez dans les couloirs de l’Université à

Strasbourg. (…)

« So kam die

bürgerliche Ökonomie erst zum Verständnis der feudalen, antiken, orientalen, sobald die Selbstkritik

der bürgerlichen Gesellschaft begonnen. Soweit die bürgerliche Ökonomie nicht

mythologisierend sich rein identifiziert mit

den vergangnen, glich ihre Kritik der

frühern, namentlich der feudalen,

mit der sie noch direkt zu kämpfen hatte, der Kritik, die das Christentum

am Heidentum, oder auch der Protestantismus am Katholizismus

ausübte. » « De même l’économie politique

bourgeoise ne parvint à comprendre les [sociétés] féodales, antiques, orientales que du

jour où eut commencé l’autocritique de la société bourgeoise. Pour autant

que l’économie

politique bourgeoise, créant une nouvelle mythologie, ne s’est pas

purement et simplement identifiée au [******] passé, sa critique des

[sociétés] antérieures, en

particulier de la [société] féodale,

contre laquelle elle avait encore à lutter directement, a ressemblé à la

critique du paganisme par le christianisme, ou encore à celle du

catholicisme par le protestantisme. » (Traduction stalinienne de

Husson et Badia, Éditions sociales, 1957) M. Nemo croit que tout est simple, surtout pour un esprit de sa trempe. S’il suffisait de répertorier toutes les occurrences du mot Ökonomie dans les deux phrases ci-dessus, on en aurait que deux et on passerait à côté de la féodale, de l’antique, de l’orientale, des passées et des antérieures. Ce qui fait quand même pas mal pour deux phrases de dix lignes. Je signalerai encore à ce fainéant ignare qui se croit très au-dessus du commun des mortels qu’il y a maintenant un petit problème supplémentaire et qui commence sérieusement à me titiller. Outre le fait que tous les traducteurs français, dans ces deux phrases, remplacent « économies féodale, antique, orientale, passées et antérieures » par « sociétés féodale, antique, orientale, passées et antérieures », on peut légitimement se demander pourquoi les staliniens Husson et Badia se permettent de traduire [de même que le traducteur anglais] « bürgerliche Ökonomie » par « économie politique bourgeoise ». « bürgerliche Ökonomie » veut dire « économie bourgeoise », point à la ligne. Et « économie politique » se dit « politische Ökonomie », point à la ligne. Et c’est bien comme ça que Marx l’emploie, dans le titre (Zur Kritik der politischen Ökonomie) et dans le texte. Pourquoi faire dire à Marx « économie politique » quand il dit « économie » tout court. M. Rubel, dans cette Introduction à la critique de l’économie politique traduit systématiquement « bürgerliche Ökonomie » par « économie bourgeoise », sauf une fois où le contexte est criant. C’est ce qu’il y a de plus juste, de plus près du texte et de moins interprété. La fifille Laura, dans sa traduction de 1909, fait de même pour les deux phrases en question mais se permet parfois de rajouter des « politique » que son auguste papa n’y avait pas mis. (Deuxième traduction française du texte, inédit, publié pour la première fois par Kautsky en 1903 dans sa revue Neue Zeit.) Dangeville, pareillement, parsème son texte d’« économie politique » là où il estime que c’est opportun, et là où Marx ne met pas de « politische Ökonomie ». Dans les deux phrases en question il met « économie politique bourgeoise » pour la première et « économie bourgeoise » tout court pour la deuxième. Bizarre, non ? Et en plus il vient d’emmener son secret dans la tombe. Scheissdreck ! Le « regretté Molitor », lui, n’a pas eu le temps de terminer la traduction de cette Introduction avant de casser sa pipe. C’est donc Mme Serelman-Küchler qui a bien voulu le faire à sa place pour les Œuvres complètes de Marx (1954, Paris, Alfred Costes, éditeur). Cette traduction est tellement catastrophique qu’il est préférable de ne pas en parler. Vergiss es, comme dirait l’autre.

|

La lettre volée

|

Heureuse surprise

|

Je suis

incorrigible

J’aurais dû consulter le dictionnaire plus tôt. Déjà,

pour le terme « économie » j’ai attendu vingt ans pour consulter le

dictionnaire ; pour le terme « perception », j’aurai attendu

cinquante ans. Quand on est jeune, on croit tout savoir ; sans les haïr,

l’on fait fi des dictionnaires. Quant aux petits cons gauchistes, c’est sans

commune mesure, ils ont la haine des dictionnaires.

Caca, pipi, tuyau. Quelle élévation d’esprit. Toute la sottise philosophique (cette maladie, selon le Dr Wittgenstein) est instantanéifiée par le photographe Littré-Nadar : « Toute sensation, tout phénomène de sensibilité spéciale ou générale se compose de trois actes différents : l’impression, la transmission, la perception » Pur lockisme. Il s’agit de toute évidence d’un problème de plomberie : nous avons un tuyau, d’un côté entre du caca, de l’autre sort du pipi. Mme Parisot est concernée, évidemment. Mais il se trouve que, non content d’être ajusteur mécanicien, j’ai gagné ma vie, pendant un certain temps, comme plombier. Donc on ne peut pas me la faire sur les questions de plomberie : d’un côté il y a du caca, de l’autre du pipi. Le caca est « du monde », le tuyau est « du monde », le pipi est « du monde ». Le miracle de la transsubstantiation n’a pas eu lieu. Le caca et le pipi sont « du monde », on n’a pas avancé d’un poil. Autrement dit : s’il y a chose du monde d’un côté, il ne peut pas y avoir « chose » qui n’est pas du monde de l’autre côté. Plus simple, tu meurs. Il y a parallélisme. « l’esprit aperçoit l’objet qui fait impression sur les sens » Or, l’esprit est la perception même. Donc en photographe fidèle et d’une totale innocence (il n’est pas philosophe) Littré écrit en fait : « la perception aperçoit l’objet qui fait impression sur les sens. » Intéressant : la perception perçoit. Ce n’est qu’un début. La suite va suivre, ce qui est la moindre des choses pour une suite. La suite suit. Meuh ! |

Pourquoi l’Amérique n’est pas un empire

Emmanuel

Todd

Todd admet cependant que les Hamerloques ont inventé une sorte de tribut, certes très fragile, qui consiste à le prélever grâce à une pompe à finance plutôt que de piller directement le blé de la Sicile ou de l’Égypte. Si les USA ont un empire, celui-ci n’est que financier.

♦ Non ! heureusement : vive l’universalisme russe, chinois et arabe. Polanyi disait que la question du socialisme se règlerait internationalement, entre nations. Cela est valable pour l’universalisme, c’est la moindre des choses. La diversité est la garantie et la raison d’être de l’universalisme : universalisme sans diversité = despotisme. Todd confirme mon hypothèse de la concurrence de l’universalisme russe pendant la guerre froide : la concurrence avec l’empire soviétique a contraint les Hamerloques à faire assaut d’universalisme. Depuis, ça s’est calmé. Le naturel revient au galop. Selon Todd, c’est l’effondrement du rival soviétique qui entraîne le recul de l’universalisme en Hamérique. (p. 153 sq). |

La question du « nouveau Bretton

Woods »

Jacques Sapir →

Les recettes de Keynes n’ont

jamais échoué pour cette simple raison qu’elles n’ont jamais été appliquées,

à part en Europe avec l’Union européenne de paiement et le Pool charbon-acier.

C’est Keynes qui a échoué à faire triompher ses vues, pour le malheur du

monde et principalement des pays pauvres — une stabilisation du cours des

matières premières, mesure demandée par Keynes, aurait permis aux pays

pauvres mais riches en matières premières de s’équiper en vendant leurs

ressources à un prix « équitable » (non prédateur) au lieu de

devoir s’endetter auprès du FMI aujourd’hui dirigé par un obsédé sexuel qui

leur prête généreusement l’argent qui leur a été volé. Or, comme le dit si

bien Nabe : « les couilles rendent con » —. Bretton Woods

n’est pas dû à Keynes mais aux Hamerloques. Le libre échange et surtout la

libre circulation de capitaux et la spéculation sur les matières premières

étaient programmés dès le départ ainsi que le délabrement des pays pauvres —

aujourd’hui, après la crise qui leur fut imposée, les dragons d’Asie se

vengent bien en étant devenus prédateurs commerciaux, c’est à dire mercantilistes :

gros stock de devises et gros excédent commercial, excédents que Keynes

voulait taxer au même titre que les déficits. Ils produisent et vendent mais

n’achètent pas, jetant à la rue les ouvriers occhidentaux. Bien fait —.

Keynes avait mis en garde contre l’instabilité du système dont la seule règle

est, je le rappelle, « si je t’attrape, je t’encule ». Finalement

les Hamerloques l’ont eu dans le cul : ils ont mis à la rue leurs

propres ouvriers et les Russes on gagné la guerre froide puisque c’est elle

qui nécessita son financement par pillage de l’épargne mondiale. Ils ont scié

la branche sur laquelle ils étaient assis. Bien fait |

|

● Je

disais un peu plus bas que les conséquences du bombardement du

11 septembre, quels qu’en soient les auteurs, avaient dépassé toutes mes

espérances. Un connaisseur de la chose, Zbigniev Brzezinski, conforte ces

espérances dans un article du Washington Post du 25 mars

2007 : la War on Terror, érigée en slogan national, a « compromis notre capacité à faire

face aux réels défis auxquels nous sommes confrontés… Cette phrase n’a de

toute manière aucun sens. Elle ne décrit ni le contexte géographique ni

n’identifie nos ennemis présumés ». Surtout, « les dégâts que ces

trois mots ont provoqués — comme on se tire une balle dans le pied — sont

infiniment plus importants que tout ce qu’auraient pu imaginer dans leurs

délires les fanatiques du 11 septembre… » (Jean-Philippe

Immarigeon, le Livre noir

de la Rand et L’effondrement

du monde) Cela confirme

aussi ce que je disais dans ma Diatribe, que ce n’est pas l’Hamérique en

particulier qui est attaquée, mais cette grosse salope putride d’Occhident,

avec, au milieu, Mme Parisot qui fait pipi de joie dans sa culotte. Notez

aussi le mépris de Zbig pour les bougnoules, ces cons qui, tout fanatiques

qu’ils soient, n’auraient pas été capables de prévoir ce qui s’est ensuivi en

fait. J’avais compris, au contraire qu’ils l’avaient annoncé et qu’ils

l’espéraient. Ils ont eu tout le temps, depuis deux siècles, d’observer et

comprendre la connerie satisfaite de cette grosse salope d’Occhident

bourgeois (lisez ci-dessous ce qu’en dit Balzac, ce

malheureux Occident « envahi par le flot de la bourgeoisie » et

qui, de ce fait, devient l’Occhident où sont « frayés les chemins de la

Conquête ».) Quoique les forêts et les loups ne soient pas très répandus

en Arabie, les bédouins n’en sont pas moins des pasteurs. Ils ont voulu faire

sortir le loup du bois. Il est sorti deux fois. C’est un coup de maître.

J’avais dit, d’ailleurs, que Ben Laden était le plus grand joueur de billard

du monde et qu’il allait peut-être foutre ça par terre d’un seul coup de sa

grande queue, mettant en branle des milliards de boules. Prière exaucée. Le

Seigneur exténuera tes ennemis. Jupiter rend fous ceux qu’il veut perdre.

Crétin de Zbig, c’était écrit dans le Coran. * *

* Sais-tu, mon enfant, quels sont les effets les plus destructifs de la Révolution ? tu ne ten douterais jamais. En coupant la tête à Louis XVI, la Révolution a coupé la tête à tous les pères de famille. Il n’y a plus de famille aujourd’hui, il n’y a plus que des individus. En voulant devenir une nation, les Français ont renoncé à être un empire. En proclamant l’égalité des droits à la succession paternelle, ils ont tué l’esprit de famille, ils ont créé le fisc ! Mais ils ont préparé la faiblesse des supériorités et la force aveugle de la masse, l’extinction des arts, le règne de l’intérêt personnel et frayé les chemins à la Conquête. Nous sommes entre deux systèmes ou constituer l’État par la Famille, ou le constituer par l’intérêt personnel, la démocratie ou l’aristocratie, la discussion ou l’obéissance, le catholicisme ou l’indifférence religieuse, voilà la question en peu de mots. J’appartiens au petit nombre de ceux qui veulent résister à ce qu’on nomme le peuple, dans son intérêt bien compris. Il ne s’agit plus ni de droits féodaux, comme on le dit aux niais, ni de gentilhommerie, il s’agit de l’État, il s’agit de la vie de la France. Tout pays qui ne prend pas sa base dans le pouvoir paternel est sans existence assurée. Là commence l’échelle des responsabilités, et la subordination, qui monte jusqu’au roi. Le roi, c’est nous tous ! Mourir pour le roi, c’est mourir pour soi-même, pour sa famille, qui ne meurt pas plus que ne meurt le royaume. Chaque animal a son instinct, celui de l’homme est l’esprit de famille. Un pays est fort quand il se compose de familles riches, dont tous les membres sont intéressés à la défense du trésor commun, trésor d’argent, de gloire, de privilèges, de jouissances; il est faible quand il se compose d’individus non solidaires, auxquels il importe peu d’obéir à sept hommes ou à un seul, à un Russe ou à un Corse, pourvu que chaque individu garde son champ ; et ce malheureux égoïste ne voit pas qu’un jour on le lui ôtera. Nous allons à un état de choses horrible, en cas d’insuccès. Il n’y aura plus que des lois pénales ou fiscales, la bourse ou la vie. Le pays le plus généreux de la terre ne sera plus conduit par les sentiments. On y aura développé, soigné des plaies incurables. D’abord une jalousie universelle : les classes supérieures seront confondues, on prendra l’égalité des désirs pour l’égalité des forces ; les vraies supériorités reconnues, constatées, seront envahies par les flots de la bourgeoisie. On pouvait choisir un homme entre mille, on ne peut rien trouver entre trois millions d’ambitions pareilles, vêtues de la même livrée, celle de la médiocrité. Cette masse triomphante ne s’apercevra pas qu’elle aura contre elle une autre masse terrible, celle des paysans possesseurs : vingt millions d’arpents de terre vivant, marchant, raisonnant, n’entendant à rien, voulant toujours plus, barricadant tout, disposant de la force brutale... (Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées) |

La crise, l’Amérique latine et les

limites du « socialisme du XXIe siècle →

|

|

En fin de compte, ces mesures vont-elles vers plus de socialisme ou vers plus de capitalisme ? Je n’ai pas de réponse, et il est en outre probable que la question soit mal posée, mais je sais au moins deux choses : 1) le pseudo-débat latino-américain sur le « socialisme du XXIe siècle » ne nous offre aucun cadre d’analyse sérieux pour déchiffrer la complexité de ce type d’évolution ; 2) n’importe quelle mesure socio-économique d’envergure prise par les Chinois aura plus d’impact pour l’avenir de l’ensemble de l’humanité que tout ce peuvent dire ou faire les gouvernements de gauche latino-américains. Quant au fond du problème, je crois que la transition éventuelle à un système post-capitaliste est bien plus un problème anthropologique de longue haleine qu’une question de décisions et de stratégies politiques à court ou moyen terme, encore moins un prétexte pour débiter des slogans grandiloquents. Elle suppose l’émergence parallèle de nouvelles configurations d’incitations économiques et morales et de nouveaux dispositifs institutionnels enracinés dans des pratiques organisationnelles et matérielles soutenables (du point de vue psychologique et moral comme du point de vue écologique), ce qui n’a strictement rien à voir avec le volontarisme d’une avant-garde éclairée qui prétendrait forger un soi-disant « homme nouveau » de gré ou de force. |

Après la démocratie

Emmanuel ToddTodd, Après la démocratie, p. 91. S’il vô

pli : ce n’est pas « l’individualisme démocratique » (l’individualisme

d’Alcibiade et de Socrate) qui est responsable du narcissisme ambiant, mais

l’individualisme bourgeois (c’est cela que Tocqueville désigne par

individualisme démocratique), l’individualisme capitaliste, l’individualisme

de Wall Street (en fait calviniste : chacun pour soi car Dieu a déjà

reconnu les siens). Ne pas confondre s’il vô pli. Rien n’est moins

démocratique que l’individualisme bourgeois, que l’individualisme de Wall

Street. Ne pas confondre s’il vô pli. Il n’y a pas plus con et formiste

que l’individualisme de Wall Street. Ce que je nommais originaux de masse,

Todd le nomme élytres de masse. La grosse tranche d’élytres de

masse (des millions et des millions, 30 % des générations) coupe la

pyramide sociale et vit en cercle fermé. Voilà, Todd, c’est plein d’idées.

L’éducation supérieure dans le capitalisme, ça donne des élytres de

masse et non pas des millions de philosophes soucieux du sort de la cité.

C’est le con-texte qui compte. D’ailleurs, Tocqueville, cité

par Jorion, exprime très bien le pourquoi de la chose. Pour les

Hammerloques, l’argent est comme l’air que l’on respire, pour parler comme

Marx ; mais pas pour l’aristocrate catholique et la chose lui saute aux

yeux. C’est lumineux :

Je peux même surenchérir avec cette autre remarque de

Marx : l’argent n’apporte aucune qualité à l’individu. On peut le

constater parfaitement par les temps qui courent. Ce

n’était pas le cas à Athènes, n’est-ce pas ? Ce qui arrive avec le

capitalisme, avec la chute de l’humanité dans le besoin, c’est la séparation

totale dans la dépendance totale. Une « démocratie » où les

citoyens sont indépendants et indifférents ne peut être qu’une démocrachie et

les citoyens, des chitoyens. À

Athènes, les esclaves n’étaient pas mêlés à la démocratie qui de ce fait

était une véritable démocratie, puisque le peuple était composé d’hommes

libres, riches ou pauvres, aristocrates ou populaires. Les bourgeois ont

réussi ce tour de force de mêler les esclaves à la démocratie sous le nom de

citoyens (chitoyens) anéantissant ainsi la démocratie tout en conservant

l’esclavage. C’est un tour de force. Jean Sol Partre dirait que

l’individualisme bourgeois est un enculisme. Sa devise est : si je

t’attrape je t’encule, ce qui est fort peu démocratique. On ne faisant pas

tant de manières à Athènes. Je

retournerai le mot de Polanyi : aujourd’hui l’esclavage est embedded

dans la démocrachie, l’esclave est censé coucher dans le même lit que son

maître : l’État bourgeois a fait le lit du commerce. Comment peut-on

oser dénommer démocratie une chivilisation où existe quelque chose comme

« l’entreprise » (qui, de bonheur, fait faire pipi dans sa culotte

à Mme Parisot) où se passe la majeure partie de la vie du libre esclave et

qui est la négation de toute démocratie : satanic mills for ever.

Les entreprises sont des bordels où les chitoyens se font enculer huit heures

par jour cinq jours par semaine, le reste est à l’avenant. Qu’on ne nous

fasse plus chier avec cette histoire de démocrachie. Vive les honnêtes

dictatures. Je suis né et j’ai grandi dans une usine de mille

ouvriers. Quand je n’étais pas sage ma mère me disait : « Tu verras

plus tard, tu iras à l’usine. » Manifestement, pour elle, l’usine,

c’était l’enfer, et c’est l’enfer ; alors que pour moi ce fut, dans ma

prime jeunesse, un merveilleux jouet avec des tas de ferraille et des tas de

sable gigantesques et une profusion de tuyaux et de vannes (et même une

machine à vapeur hors service, avec son immense volant de trois mètres de

diamètre, mais les deux immenses chaudières tubulaires à charbon avec leurs

soles tournantes étaient toujours là et en service pour fournir de la vapeur

pour le chauffage des calandres — du grec kylindros, cylindre). J’y ai pris

l’habitude de jouer seul pendant des journées entières et j’ai gardé cette

habitude.

♫ C’est

l’piston, piston, piston, qui fait marcher la machineu… |

La question d’un idéalisme chez Wittgenstein (Vincent Descombes) →

Commenté par Heil Myself !

|

Un peuple de prostitués :

et la tyrannie du conformisme :

Charmant pays. |

Virtualisme à la française. (Père Iclès) →

DOC 2013-08-31

● Glorieuse

Russie (bis)

Voilà qui confirme les propos de Naomi Klein. Fumiers. Le président Medvedev et le grand vizir Poutine vous saluent bien. |

|

|

|

|

Cette seule nation sous le regard de Dieu (de defensa) →

|

Toujours les mêmes vieux chevaux de retour. Qu’attendent-ils pour crever ? Aux chiottes ! aux chiottes ! |

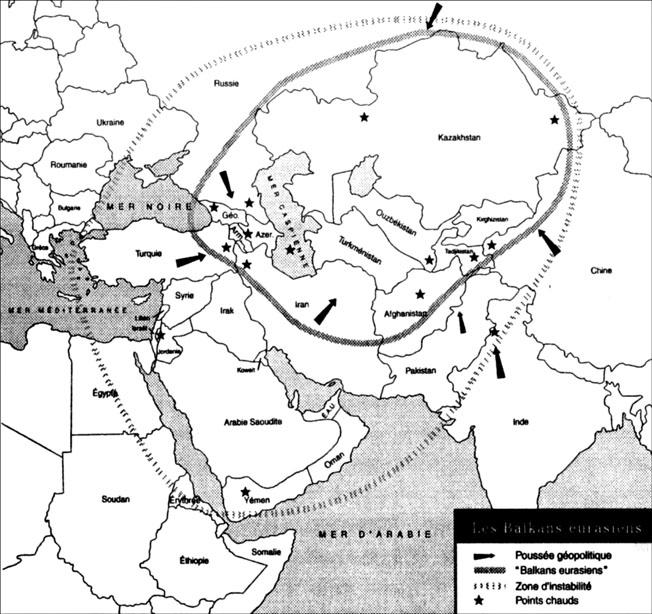

Zbigniew

Brzezinski – Le grand échiquier – 1997

Résumons nous : la Russie veut bien de l’Europe à sa porte (comment pourrait-elle faire autrement d’ailleurs) ; mais elle ne veut pas de l’Hamérique à sa porte. Ces hommes de sang froid ne veulent pas de tarés à leur porte, notamment, pas de bouffeurs de cravate. Capito ? Plus simple, tu crèves. Les Russes ne sont ni des nègres, ni des Serbes. |

La situation de la classe laborieuse en Angleterre — 1845

|

|

·

Avant-propos (E. J. Hobsbawm) ·

Aux classes laborieuses de Grande-Bretagne ·

Préface ·

Préface à l’édition américaine de 1887 ·

Préface à l’édition allemande de 1892 ·

Les différentes branches d’industrie ·

Les autres branches d’industrie · L’attitude

de la bourgeoisie à l’égard du prolétariat

|

|

L’esclavage misérable dans lequel l’argent tient

le bourgeois marque même le langage, du fait de la domination de la

bourgeoisie; l’argent fait la valeur de l’homme; cet homme vaut 10,000

livres (he is worth ten thousands pounds), c’est-à-dire il les a. Quiconque

a de l’argent est « respectable », appartient à « la

meilleure catégorie de gens » (the better sort of people), est

« influent » (influential) et ce qu’il accomplit fait époque dans

son milieu. Le sordide esprit mercantile imprègne la langue tout entière,

tous les rapports humains sont traduits en formules commerciales expliquées

sous forme de catégories économiques. Commande et fourniture, demande et

offre, supply and demand, telles sont les formules à l’aide desquelles la

logique de l’Anglais juge toute la vie humaine. Voilà qui explique la libre concurrence

partout, voilà qui explique le régime du « laissez-faire » et du

« laisser-aller » dans l’administration, dans la médecine,

l’éducation et bientôt aussi dans la religion où la domination de l’Église

d’État s’effondre de plus en plus. La libre concurrence ne veut pas de

limites, pas de contrôle d’État; tout l’État lui pèse, son vœu le plus cher

serait d’être dans un régime tout à fait dépourvu d’État, où chacun

pourrait exploiter son prochain à cœur joie comme dans la

« société » de notre ami Stirner, par exemple. Mais comme

la bourgeoisie ne peut se passer de l’État, ne serait-ce que pour tenir en

respect le prolétariat qui lui est tout aussi nécessaire, elle utilise le

premier contre le second et cherche à tenir l’État le plus possible à distance

en ce qui la concerne. |

Rien de nouveau sous le soleil depuis deux siècles sinon que l’imbécile criminel Hayek a remplacé l’ordure finie Malthus, pasteur, comme il se doit.

La gouvernance unipolaire

est illégitime et immorale par

Vladimir Poutine →

Un peu de lecture – François

Fourquet

Une société mondiale →

La double nature de

la religion →

Une religion mondiale →

Vive la crise

La fuite devant les biens

réels

Ce à quoi nous avons assisté depuis trente ans

|

Le libre-échange contre

la démocratie

Emmanuel Todd

|

Comprendre la crise, par Paul Jorion (Paul Jorion) →

|

Crise

et fin de la « Grande Transformation Financière » ? (par Jean-Luc

Gréau) →

Les pompeux cornichons masqués enfin démasqués. |

De la rente

minière à la rente boursière

Encore un hold-up du siècle ! – par Hervé Laydier →

Le bon côté de

l’affaire, c’est que les combines de tous ces malins ont permis à la Russie

de s’enrichir et de reconquérir son indépendance. Et en Russie, tout cela est

entre de bonnes mains, des mains patriotiques russes et mégatonniques. C’est avec un grand plaisir que je fais le plein du

grand réservoir de ma berline six cylindres de deux cents chevaux car je sais

que ce faisant je contribue au maintien des cours élevés et que j’aide ainsi

le pays du colonel Poutine (et celui du colonel Chavez par la même occasion)

à défaut du mien qui est en viles mains. Lisez

tout l’article pour comprendre pourquoi la prétendue

« « « « con cul rances » » » » (entre

quatre guillemets) fait monter les prix du gaz et de l’électricité comme on

l’a vu aux États-Unis et comme on va bientôt le voir en France grâce à notre

mini président converti de la dernière heure. Cette prétendue concurrence

n’est là que pour constituer des rentes boursières. Le prétendu prix du

marché est en fait le prix qui s’établit sur un tout petit marché marginal et

hautement spéculatif (ce qu’il n’était pas au début, au point qu’il

s’agissait souvent d’un simple troc, sans prix : tu m’avances deux

tankers aujourd’hui et je t’en rendrai deux dans trois mois) On

comprend ainsi toute l’ironie de l’impayable colonel Poutine qui jure ses

grands dieux que la Russie s’engage à livrer son gaz au prix du

« « « « marché » » » » alors qu’il

s’agit du prix d’une bourse marginale. Merci du cadeau colonel et vive la

libre Russie. Si la Russie vendait son gaz au véritable prix du marché au

sens de Ricardo, elle le vendrait beaucoup moins cher, ce qu’elle faisait

avec les pays de la CEI avant qu’ils ne préfèrent se mettre sous la

protection de l’OTAN prout prout. Des

crétins ou des salauds (le deux en fait) osent prétendre que c’est la Russie

qui est une menace pour l’approvisionnement de l’Europe alors qu’elle accepte

volontiers d’établir des contrats longue durée au réel prix du marché, avec

l’Allemagne par exemple, ce qui rend fous de rage les Amères loques et les

Angliches qui voient leurs rentes boursières compromises. Les

faiseurs de pognons sont pleins de ressources, comme on voit. Tout ce qu’ils

font, ils le font pour faire plus de pognon et ils appellent ça

« modernisation ». Effectivement, un prétendu « prix du

marché » aligné sur le prix des marchés spot, c’est très moderne.

Il fallait y penser. Il fallait l’inventer. Il fallait le faire. C’est fait.

Il n’y a aucune fatalité là-dedans contrairement à ce que prétendent certains

crétins & salauds. Il y a seulement volonté d’enculage.

Alléluia ! Et encore une fois : vive la crise. Tout cela est enfin révélé. N’oubliez pas de chier sur la tombe du quadruple renégat Montand en attendant de pouvoir chier sur la tombe du lycéen aux grosses couilles qui se prenait pour un patron de presse. |